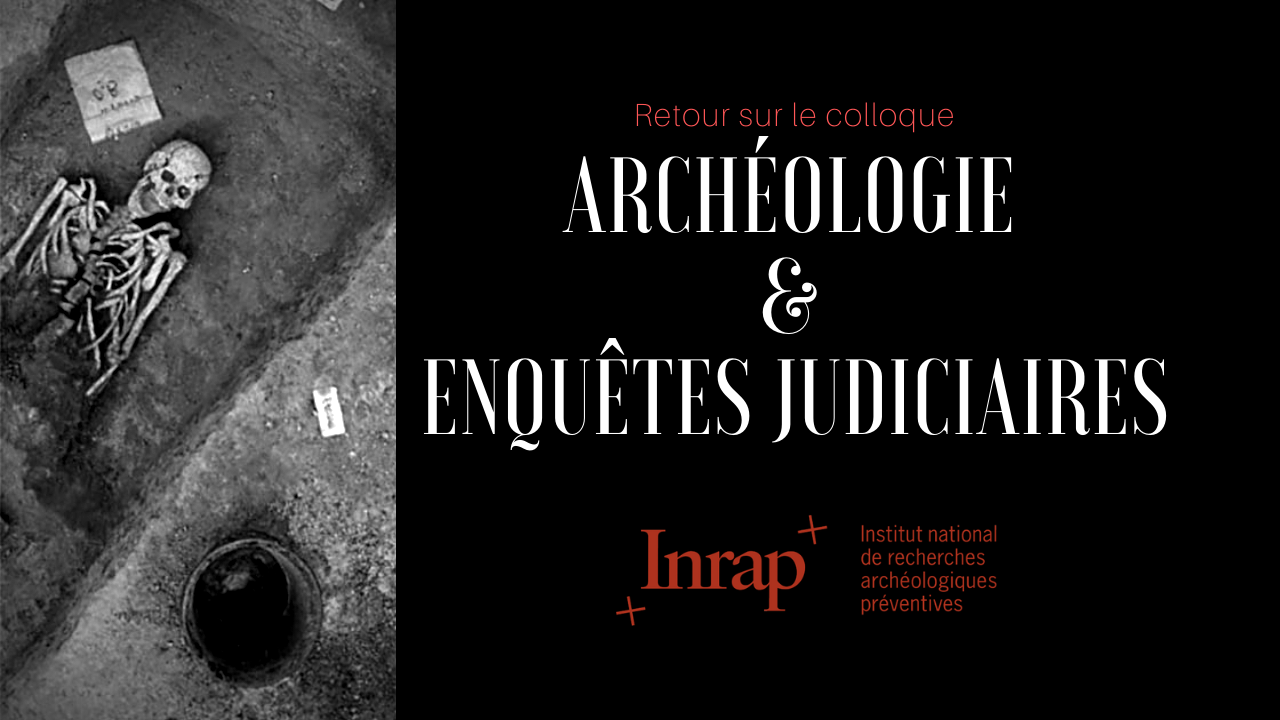

Le 22 et 23 Novembre 2019 s’est tenu le colloque annuel de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques préventives) au Tribunal de Paris pour un sujet qui s’annonçait plus que prometteur : l’archéologie et les enquêtes judiciaires.

L’INRAP me proposant de venir participer à cet évènement pour écouter les conférences et livetweeter l’évènement, c’est en moins d’une semaine que tout a été bouclé et que j’ai pris mon train pour la capitale. Le colloque se déroulant sur deux jours complets était sous la direction scientifique de Patrice Georges qui est archéologue à l’INRAP et de Sabine Kheris qui est Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Paris. Du très beau monde et surtout l’occasion d’écouter des spécialistes tant du côté de la science que du côté criminalistique et judiciaire.

Côté programme, voici ce qui nous attendait :

Pour le podcast qui est en lien avec cet évènement et que vous pouvez écouter directement en cliquant sur le bouton “play”, j’y expose des réflexions, des idées qui me sont venues lors de ces deux jours car les réflexions et les échanges étaient nombreux et surtout instructifs, et pour moi, c’était l’occasion de voir où on en était par rapport à la place de l’archéologie et surtout de l’anthropologie biologique à l’heure actuelle car lors de mes études c’était très limité.

Le colloque a d’ailleurs débuté sur la question qui fâche : ” Pourquoi sommes-nous en retard dans ce domaine?” Forcément, la comparaison avec les pays anglo-saxons se fait énormément sentir et c’était déjà le cas il y a quelques années. Une première question qui divise autant qu’elle rassemble mais qui a pour intérêt d’ouvrir la réflexion sur la nécessité de faire collaborer fouilleurs et justice. Car ce que nous voyons dans les séries télévisées et en particulier américaines, ne représente absolument pas ce qui a lieu chez nous en France pour les français qui me lisent (j’utilise mon référent culturel et législatif pour positionner mon point de vue, deux éléments qui changent selon votre pays).

Tout d’abord, les moyens ne sont pas les mêmes, le nombre de formations non plus (aux US elles sont proportionnelles au nombre de postes par états mais aussi du taux de corps retrouvés). La formation est essentielle, et en particulier dans le cas de l’anthropologie biologique et encore plus dans le cadre de la forensique. Par conséquent le nombre de laboratoires et de matériel mis à disposition n’est pas similaire.

Le besoin n’est pas le même non plus, bien qu’en France il serait bénéfique d’avoir plus de personnes formées à travailler avec la justice dans le cadre du traitement des corps humains. Nous avons proportionnellement moins besoin de personnes qu’un pays plus grand avec un nombre corps retrouvés par an égal ou supérieur à chez nous. Pour autant, dans la résolution d’enquête c’est plutôt intéressant que d’ouvrir le champ des possibilités dans le cadre des collaborations.

Nous n’utilisons pas forcément les mêmes protocoles car ces derniers sont aussi définis par les lois quand c’est dans le cadre judiciaire. Et chaque pays possède ses propres codes et ses propres règles qui répondent au cadre légal.

Donc non, vous n’aurez pas en France un laboratoire digne de la série Bones et si vous vous lancez dans cette discipline. Mes excuses pour la violence de cette vérité.

Je vais revenir sur quelques conférences qui m’ont marqué et par ordre chronologique. J’aimerai toutes les traiter, mais l’article serait vraiment long alors je vous invite à les voir car elles sont toutes vraiment bien.

Mes conférences préférées

Tout d’abord pour bien comprendre les enjeux de ce colloque et en savoir plus tant sur les deux acteurs (la loi et l’archéologie / anthropologie), je vous invite à écouter les discours d’introduction, celui de Madame Kheris ( Madame Kheris qui à l’heure où j’écris ces lignes est entre autres sur l’affaire Fourniret, un procès long aux rebondissements multiples et où il est aussi question de disparues et de corps à retrouver. Un cas où l’apport de l’archéologie semble essentiel) et celui de Monsieur Georges car ils nous apprennent des éléments passionnants à propos de ces deux domaines comme la compétence et participation du Tribunal de Paris pour le cas d’enquêtes autour du génocide au Rwanda ou encore est-ce que le mot “forensique” est accepté par l’Académie française ? Deux interventions riches et accessibles à tous et à toutes.

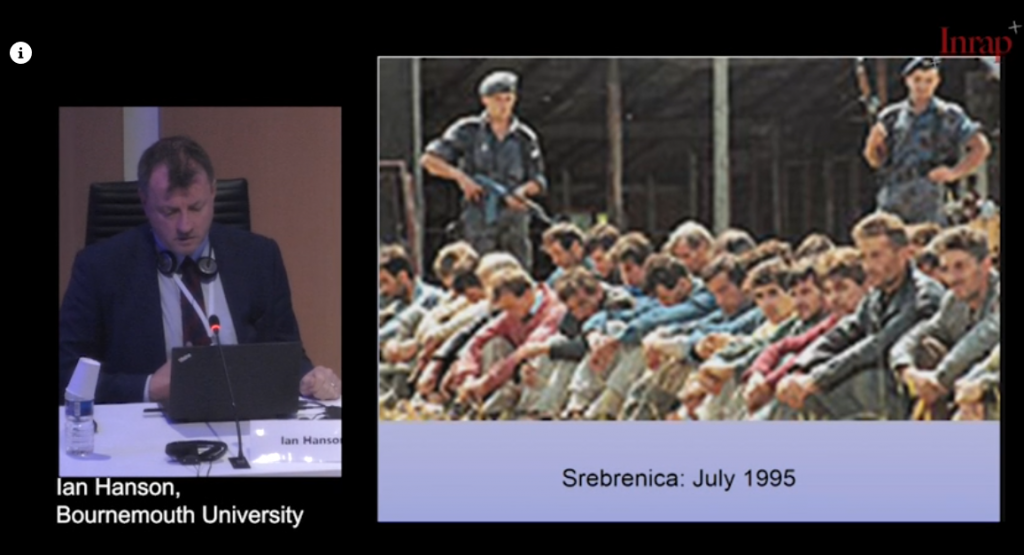

Cette conférence est une de celles que j’attendais le plus pendant le colloque ayant toujours été intéressée par la question des charniers et des actes génocidaires pendant mes études et surtout par rapport à l’évolution de la pratique force de constater le grand nombre de charniers en fouille pour la fin 80 et pendant les années 90. Un sujet malheureusement toujours d’actualité puisque les charniers continuent à être fouillés dans le monde. Des enjeux juridiques à l’international que j’explique dans mon article sur le cas des charniers cambodgiens. Ian Hanson est un sacré chercheur qui a participé à de nombreuses évolutions en lien avec les protocoles de fouille des fosses communes dans des cadres politiquement compliqués et aussi avec des enjeux importants à l’échelle nationale des pays concernés et internationale. Une conférence vraiment intéressante sur un sujet difficile.

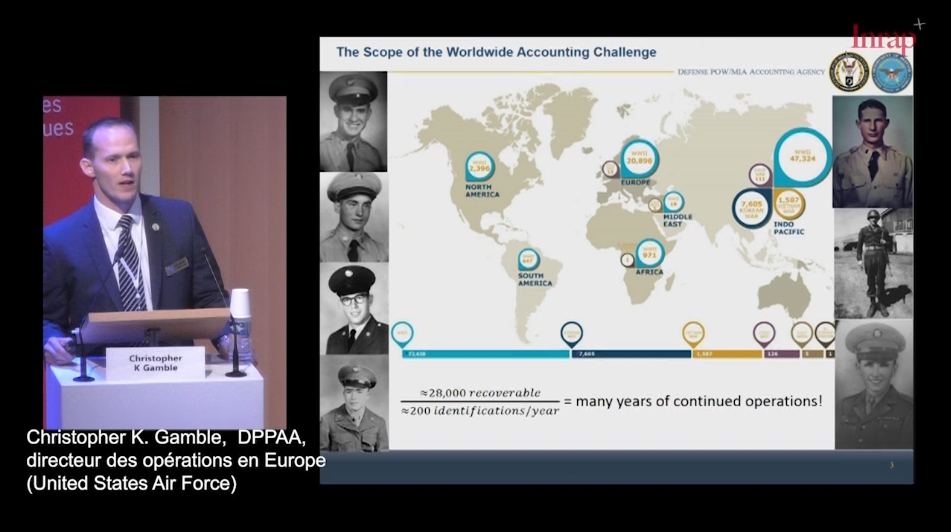

Ici on va parler de soldats disparus ! En effet, la Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency demande un relevé comptable des soldats disparus dans les conflits remontant jusqu’à la seconde guerre mondiale avec un nombre de 200 personne à retrouver par an et à identifier a minima. Ce qui demande une technique tant de fouille que de recherches pointue et ce souvent dans des pays qui ne voient pas toujours d’un bon œil ces recherches. Nous sommes alors au cœur des recherches en vue de restitution de corps également pour les proches et les familles. Une mission importante dont nous a parlé Christopher K. Gamble qui gère les opérations en Europe. Il parle aussi de tous les corps dans des milieux aquatiques ou mers et océan et estime qu’environs 28 000 sont récupérables. Un chiffre titanesque.

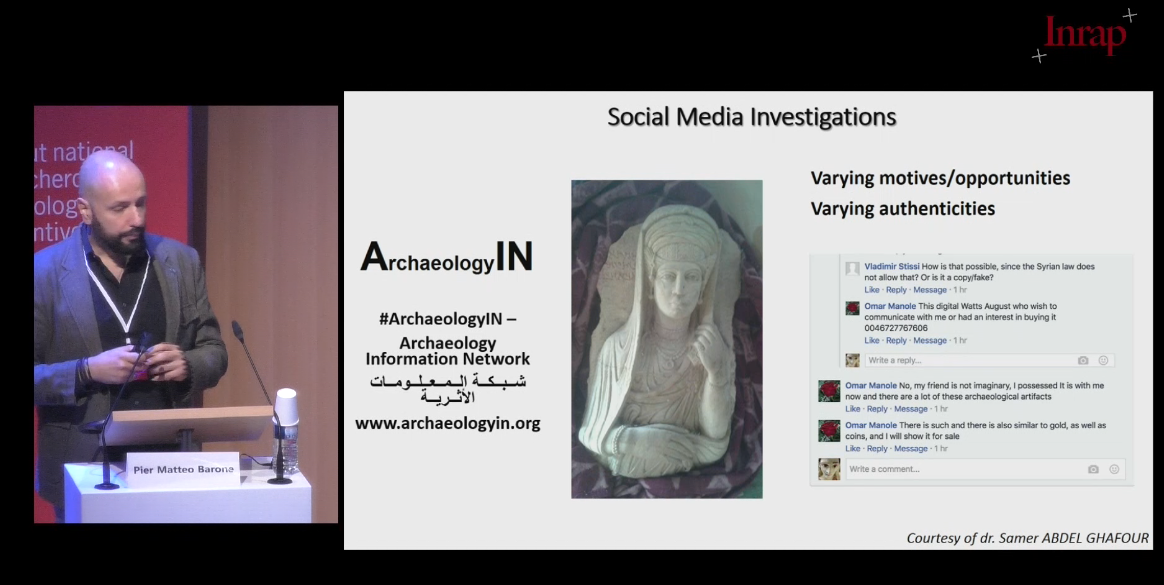

J’ai adoré cette conférence car elle rejoint des sujets d’actualité dans le domaine de la traque aux trafiquants ! La conférence fait écho aux derniers coups de filets des carabinieri en Italie autour des trafics d’art. C’est très intéressant de découvrir les systèmes de caches et de travail de ce corps de métier. Vraiment passionnant ! On apprend plein de choses sur les caches des voleurs mais aussi sur leur traque !

J’étais beaucoup trop pressée d’écouter Corinne Herrmann car j’aime beaucoup son discours et le fait qu’elle est ouverte aux collaborations entre plusieurs disciplines en vue de résoudre des affaires. Quelques jours après le colloque elle faisait une plaidoirie très forte dans le cadre du procès de Willy Bardon (ce dernier accusé du viol et du meurtre de Elodie Kulik) où elle était avocate de la famille. Dernièrement en Janvier 2020 nous avons eu l’occasion d’entendre à nouveau parler d’elle dans le cadre des révélations de Fourniret en lien avec la disparition de la petite Estelle Mouzin (elle est avocate du père, Monsieur Eric Mouzin).

Pour ma part j’étais impatiente de pouvoir poser une question à propos de la possibilité de lire une signature criminelle dans le cadre d’une collaboration archéo/crimino et j’ai eu une réponse vraiment intéressante et motivante !

Ce que j’adore dans les colloques, ce sont les rencontres à la machine à café ou dans la file d’attente des toilettes car on échange nos cartes et on papote avec de parfaits inconnus mais au final on repart avec plein de nouveaux contacts et parfois on réalise qu’on a travaillé au même endroit que certaines personne à une même époque ! Et on rencontre en vrai des personnes que l’on croise souvent sur internet comme Dominique Garcia en personne, le président de l’INRAP qui a eu la gentillesse de discuter un petit peu avec moi et mes compères de colloque avant le début de ce dernier.

En résumé :

- Des conférences passionnantes à retrouver sur le site de l’INRAP

- Une magnifique organisation et des intervenants vraiment bien choisis

- Un cadre hyper impressionnant

- Une expérience à vivre quand on est passionné par un sujet !

Merci à l’INRAP et aussi à mes compagnons de colloque Clément et Tara sans qui ça n’aurait pas eu la même saveur !

Pour suivre les activités de l’INRAP :

🏺Facebook

🏺Instagram

🏺Twitter

🏺Youtube